経費精算は、事務作業としては基本的なものになりますが、まだまだ非効率なところが多いのが現実です。

デジタル化AI化を少しずつでも進めていくことで、効率化が進み、無駄に動く必要がなくなるでしょう。

今回は、そんな経費生産のサポート業務について、どのようにデジタル化、AI化をして公立的に進めていくかといった点について紹介していきます。

業務に追われていて、もっと効率的にこなしたい方は、ぜひ参考にしてください。

Contents

1.経費精算とは

経費精算は、社員が業務で使った立替費用を会社に請求するための業務です。

交通費、出張費、交際費、備品購入などのさまざまな支出を、会社の経費を適切に処理する重要な役割を担っています。

経費精算は単なる「お金の払い戻し」だけでなく、会社の経理処理や税務申告の基礎資料となる重要な業務です。

適切な経費精算管理は、無駄な支出の抑制やコンプラ遵守、そして経理部門の業務効率化にも直結しますが、多くの企業では未だに紙の領収書と手書きの精算書を使った非効率なプロセスが残っています…。

2.経費精算の基本構成と記載・実施項目

精算書に必要な主な項目は以下のとおりです。

経費精算に必要な項目

- 申請者情報(氏名、部署、社員番号など)

- 経費発生日

- 経費種別(交通費、接待費、消耗品費など)

- 経費の詳細(移動区間、参加者、購入品目など)

- 金額

- 支払方法(現金、クレジットカードなど)

- 領収書・レシートの有無

- 承認者情報

よくあるミスとその防止策

| よくあるミス | 防止策 |

| 領収書の紛失 | デジタル保存の徹底(撮影→アプリ保存) |

| 申請漏れ | 経費発生直後の申請習慣づけ |

| 勘定科目の誤り | 判断に迷う場合は経理担当に事前確認 |

| 申請期限超過 | リマインダー設定、月初めの一括処理 |

| 証憑不足 | チェックリストの活用 |

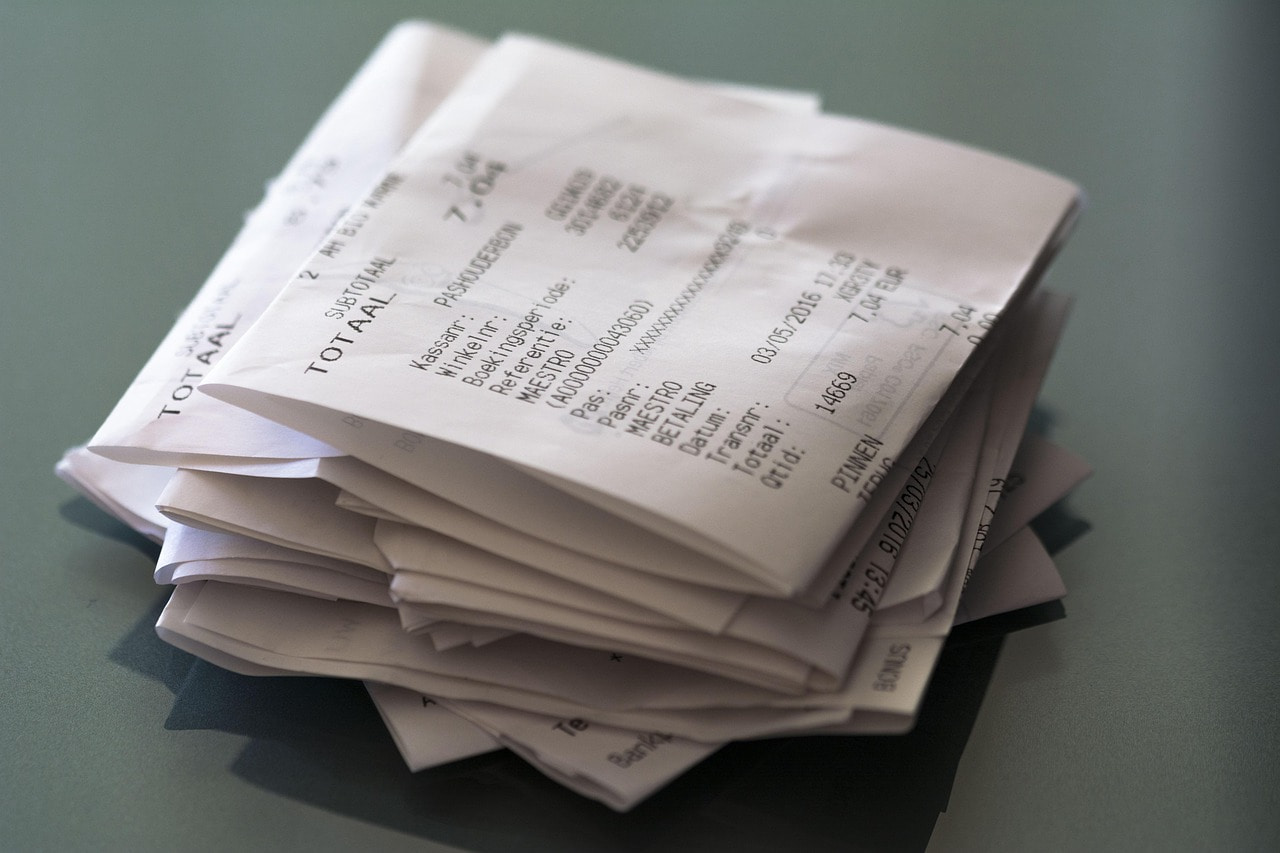

経費精算では証憑(領収書やレシート)の正確な管理が特に重要です。税務調査の際に根拠資料として求められるため、5〜7年間の保存が必要とされています。

3.経費精算の通常業務フロー

多くの企業では以下の流れで行われます。

- 社員が経費を立替

- 経費精算書を作成・提出(手書きorExcel)

- 上司が承認

- 経理が内容確認・証憑突合

- 支払手続き・会計処理・仕訳登録

よくある課題

- 手入力・手集計が多く、ミス・二度手間の温床

経費の記入や集計をすべて手作業で行っていると、入力ミスや集計漏れが起こりやすく、確認作業も二重化しがちです。 - 書類の紛失や添付漏れ

領収書や報告書の添付忘れ、紙の紛失などが頻発し、再提出の手間がかかるうえに、支払い処理が滞る原因にもなります。 - 支払遅延による社員の不満

経費精算の処理が遅れることで、社員への返金が遅延し、不満がたまる要因に。信頼関係の悪化にもつながりかねません。

特に時間がかかるのは、申請準備と経理確認のプロセス。紙ベースのシステムでは、領収書の貼付や手書きでの記入に加え、経理担当者が全ての内容を目視でチェックする必要があります。また、申請から支払いまでのリードタイムが長いという課題もあります。

4.管理・運用上の注意点

経費精算における管理のコツは、「検索しやすさ」と「履歴の透明性」。

工夫ポイント

- ファイル名に日付・氏名・部門名を統一フォーマットで付ける

- 領収書PDFはクラウド上で社員別に自動保存

- 承認履歴はタイムスタンプで記録

- 定期的にルールの見直しと社内研修を実施

管理上の重要ポイント

- 領収書の原本保管(条件によっては電子保管OK)

通常は紙のまま保管。電子で保存するには、電子帳簿保存法に則って、ルールを守った運用が必要です。 - 申請のしめ切りを周知する(月末締、翌月5日締など)

いつまでに提出の必要があるかあらかじめルールを決めておき、全員周知することで、経費処理のもれや遅れを減らせます。 - ルールに沿っているかチェック

社員から提出された内容が会社のルールに合っているか、かならず確認します。 - 不正防止のため、Wチェックの体制を作る

申請とチェックの人を分けるなど、かならず2人以上で確認を行う。ミスや不正を防ぐために必ず実施しましょう。 - 定期的に経費を見直して、コストを管理する

こまめにデータを見て、ムダや偏りを見つけ、経費の使い方を改善していきます。

特に注意すべきは交際費や会議費などの区分が曖昧になりがちな費目です。参加者や目的によって税務上の取扱いが変わるため、申請時点での正確な情報収集が重要です。

5.どこがAIに?”全部やる”から”うまく分ける”へ

経費精算業務は、定型作業と判断業務が混在していますが、多くの部分をAIやデジタル技術で自動化できます。

AIが得意な領域

- 領収書のOCR読み取り(文字認識)

- 交通費の自動計算(経路・金額)

- 重複請求の検出

- 不正経費のアラート通知

人が担うべき領域

- 例外処理:AIが判断できない特殊ケース

- コンプライアンス判断:規程との整合性確認

- 不正検知:異常値や不自然なパターンの発見

- 制度設計・改善:経費精算ルールやフローの最適化

- 従業員サポート:質問対応や特殊事例の相談

こうして見ると、定型的で繰り返しの多い大半の処理は、すでにAIで十分にカバー可能だということがわかります。

人が担うべき役割としては、AIでは対応がむずかしい例外的な処理や判断が中心になります。

たとえば、特殊な経費の扱い、経費規程との細かな整合性チェック、不自然な金額やパターンの発見、制度そのものの設計・改善などです。

人は「判断・設計・対話」といった、より高度で創造的な部分にシフトしていかないといけないですね!

制へとシフトすることで、業務効率と精度を大幅に向上できます。

6.経費精算の業務効率化とオートメーションの具体策

ここからは、経費精算の業務効率化とオートメーションの具体策について紹介していきます。

Before/After改善例

| プロセス | Before | After | 効果 |

| 領収書管理 | 紙の領収書を台紙に貼付 | スマホで撮影→自動データ化 | 作業時間90%削減、紛失リスク解消 |

| 申請作成 | Excelで手入力 | アプリで自動生成 | 入力ミス削減、作業時間80%減 |

| 承認プロセス | 書類回覧→ハンコ | システム内デジタル承認 | 承認期間3日→数時間に短縮 |

| 経理処理 | 手動チェック→手動入力 | 自動チェック→自動連携 | 処理時間75%削減、精度向上 |

| 支払処理 | 個別振込処理 | 一括自動振込 | 作業工数90%削減 |

| 分析・レポート | 手動集計→Excel分析 | 自動集計→ダッシュボード | リアルタイム把握、戦略的分析可能に |

おすすめツール例と効果

| ツール名 | 特徴 | 効果 |

| freee経費精算 | クラウド会計連携、自動仕訳 | 月20時間の手入力削減 |

| SmartHR経費 | 人事情報と連携、承認フロー可視化 | 月次処理時間50%削減 |

| Dr.経費精算 | OCR強力、交通費・宿泊費自動読取 | 精算ミス80%削減、スピード3倍 |

経費精算の効率化には、クラウドシステムやAIツールの活用が効果的です。たとえば、ConcurやMFクラウド経費などのクラウド精算ツールは、業務工数を最大80%削減し、処理時間も大幅に短縮。月額費用は1ユーザーあたり500〜1,500円程度です。定型処理を完全自動化し、半年〜1年で投資回収も可能です。

7.経費精算自動化の導入ステップ

経費精算の自動化・効率化は、一気に全てを変えるのではなく、段階的に進めることがポイントです。以下のステップに沿って進めれば、スムーズに導入できます。

STEP1:現状分析と課題抽出(1ヶ月)

- 現行プロセスの可視化:業務フローを図解し、各ステップの所要時間を計測

具体的手法:1週間の業務日報をつけて、経費精算関連作業の時間を集計

利用ツール:エクセルで簡易的な業務分析表を作成 - ボトルネックの特定:特に時間がかかる・ミスが多い工程を洗い出し

例:領収書整理に平均30分/人・月、経理処理に2日/月など 詳細な数字を出す

チェック項目:①作業時間 ②エラー頻度 ③待ち時間 - コスト試算:現状の経費精算にかかる人件費を算出

計算式:関わる人数×平均時給×所要時間

STEP2:簡易デジタル化(1〜2ヶ月)

- 領収書デジタル化ツールの導入

- 具体策:無料アプリ(Adobe Scan、CamScanner等)を活用→全社に周知

- 運用ルール:①支出発生時にその場で撮影②日付・カテゴリでフォルダ分け

- 申請フォーマットのテンプレート化

- 作業手順:①必要項目の洗い出し ②Excelでドロップダウンリスト活用

- ポイント:入力規則を設定し、自動計算・自動チェック機能を盛り込む

- 承認フローのメール化

- 実施方法:申請→承認→経理処理の流れをメールで完結させる

- 注意点:件名ルール統一(例:「経費精算_部署名_申請者名_YYYYMM」)

STEP3:クラウドシステム導入(3ヶ月)

- 要件定義と比較検討

- 選定基準:①自社の業務フローとの親和性 ②使いやすさ ③コスト

- 比較表:主要3〜5社の機能とコストを一覧化すると良い

- トライアル実施

- 試験運用:少人数(5〜10名程度)で1ヶ月試用

- 評価項目:操作性、AI-OCR精度、承認スピード、会計連携など

- 本格導入と移行計画

- 段階的展開:部署単位で順次展開(営業部→管理部→その他)

- スケジュール例:

1ヶ月目→説明会(全社に周知する)

2ヶ月目→導入

3ヶ月目→全社移行

STEP4:業務ルール整備(1ヶ月)

- 経費規程の見直しとデジタル対応

- ポイント:電子帳簿保存法要件に適用しているか、申請期限の明確化

- 具体例:「領収書は発生後3営業日以内にシステム登録」などルール化

- マニュアル・FAQ作成

- 構成:基本操作編/FAQ対応編/Q&A集

- 工夫点:スクリーンショットを多用、動画マニュアル作成→できるだけビジュアルで分かりやすく!

- サポート体制構築

- 仕組み:部門ごとにシステム管理者(スーパーユーザー)を1名選定

- 定期会議:月1回の運用改善会議で課題共有

STEP5:高度化・AI活用(3〜6ヶ月)

- データ分析の実施

- 分析項目:・部門別・費目別支出傾向・申請・承認サイクルタイム

- 活用例:予算策定への反映、無駄な支出の発見

- AI連携による自動判定強化

- 機能例:過去の申請パターンから経費区分を自動提案

- 学習方法:経理担当者の修正履歴をAIに学習させる

- 他システムとの連携拡大

- 連携先:会計システム、予算管理システム、人事システム

連携のメリット・・・

→データ入力の二重を作業解消できる

→リアルタイム経営分析が可能

導入成功のポイント

- 経営層のコミットメントは必須!

→導入の意思決定には、経営層の理解と後押しが不可欠。提案時には「業務工数◯%削減」「月間◯時間短縮」など、コスト効果を数値で提示することがポイントです。

- エンドユーザー目線の使いやすさを重視

→現場で実際に使う社員の負担が減らないと定着しません。スマホ対応や直感的なUIなど、「使いやすい」が導入成功の鍵となります。 - 段階的な移行で現場の抵抗感を軽減

→一気に全社導入するのではなく、申請件数の多い部署から先行導入することで、実績を見せながら広げていくのが効果的です。 - 定期的な振り返りと継続的な改善

→運用開始後も放置せず、月次で課題を振り返り、ルールや設定をアップデート。現場の声を拾いながら柔軟に調整しましょう。

この導入ステップを踏むことで、「紙とハンコ」の時代から「AIとデジタル」の新しい経費精算業務へとスムーズに移行できます。

最終的には単なる業務効率化だけでなく、リアルタイムでの経費状況把握や不正検知など、より高度な経費管理を実現していくことができます!

まとめ

今回は、経費精算の業務について、正しく効率的に進める方法を紹介しました。

事務や経理の業務としては、少し面倒で煙たがられるものではありますが、自動化していくことで、ミスなく効率的に進めることができます。

AIの精度も非常に良くなっていて、簡単に効率化できますので、ぜひやってみてくださいね。