取引する上で、特に大切な契約書。

ただ多くの契約を行なっていると、業務の時間や労力を圧迫してしまうのも現実でしょう。

今回は、そんな契約書の管理・保管方法について紹介していきます。

AIでの自動化や効率化といった部分まで、具体例を紹介しつつ解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

Contents

1.契約書管理とは-契約書の役割と、他の書類(申込書・覚書など)との違い

契約書は、会社と取引先との間で「正式に取り決めました」と証明する、いわば“紙1枚で会社を守る”重みのある文書です。

申込書や覚書と違って、法的拘束力を持つ正式な約束の証。内容が不明確だったり、抜け漏れがあると、後から「言った・言わない」トラブルに発展することも。

しっかり管理された契約書は、

- トラブル時の証拠になる

- コンプライアンス対応の基本になる

- 誤解やすれ違いを防げる

- 更新忘れによる損失を防げる

など、ビジネスの土台を支えてくれる存在です。

2.契約書の基本構成と作成時の注意点

まずは契約書の基本構成と作成時の注意点を紹介していきます。

しっかり契約書について学んだ上で、効率化の紹介をしていきますので、ぜひご確認ください。

法的・実務的に必要な内容とチェックポイント

契約書には、最低限おさえておきたい構成があります。

- タイトル:契約の種類を明記(例:業務委託契約書)

- 当事者情報:会社名・住所・代表者名などを正確に記載

- 背景説明(任意):契約の目的や背景(どういう文脈で結ばれるか)

- 本文:具体的な取り決め(業務内容、納期、金額、支払い方法など)

- 締結日:契約の開始日・効力発生日

- 署名欄:双方の署名や捺印、または電子署名

まず「書面名」。

契約書の冒頭には「業務委託契約書」や「売買契約書」など、どんな契約なのかがすぐにわかるタイトルを明記します。

次に「当事者情報」。

契約を結ぶ両者の社名・所在地・代表者名などを正式に記載。意外と多いのが、(株)や株式会社の表記ぶれによるミス。登記や名刺で確認をして統一しましょう。

「背景説明(任意事項)」は、契約の経緯や目的を書く部分。

なくても成立しますが、契約の背景を残しておくことで、後のトラブル防止に役立つことも。

そして「本文」。

ここが契約書で一番重要な部分。業務内容、納品方法、支払い条件、成果物の定義、納期、契約期間、損害賠償など、具体的な取り決めを漏れなく記載します。

最後に「締結日」と「署名欄」。

契約が効力を持つ日と、契約当事者の署名・押印(または電子署名)で締めくくります。

このように、契約書は“形式的なもの”ではなく、トラブルを未然に防ぎ、双方の信頼関係を築くためのツール。だからこそ、1つ1つの項目に意味があり、それぞれを丁寧にチェックすることが大切です。

よくあるミスとその対策

| ❌ よくあるミス | ✅ 防止策 |

| 会社名・住所の記載ミス | 登記簿や名刺で確認して正式表記を統一 |

| 契約期間があいまい | 「開始日〜終了日」を明記し、更新条件もセットで書く |

| 数字の記載ミス | 税込み・税抜き、支払い期日なども含めてWチェック |

| 古いテンプレート使用 | 最新の社内テンプレートに統一する運用ルールを作る |

| 修正履歴の残しっぱなし | Wordで履歴を確定・削除し、PDF化する運用にする |

3.通常業務フローと課題感

ここからは、通常業務フローと課題について紹介していきます。

業務の流れをしっかり確認していきましょう。

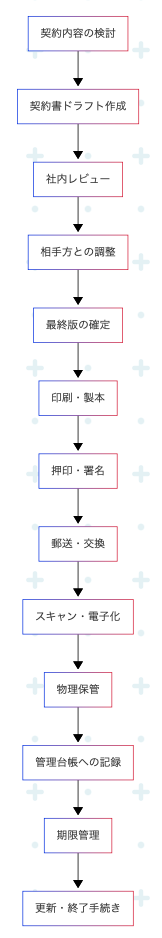

契約書作成〜回収〜保存までの流れ

契約書業務って、実は見た目以上にやることが多くて地味に時間がかかります。

例えば・・・

契約書の作成を頼まれたとき。「ひな形どこだっけ?」と社内フォルダを探し回るところから始まり、社内レビュー、法務確認、相手先との調整と修正が何往復も発生し、ようやく完成。

その後、

印刷して押印して、

PDF化して、

スキャンして、

台帳に登録して…

と、やることがてんこ盛り。しかもそれぞれの工程に“ブランクの時間”があるのも事務職あるあるです。

中でも押印は特に時間がかかりがちで、上司が出張中で印鑑が押せない

とか、

役員の予定が合わず持ち回りが遅れる…とか、よくありますよね。

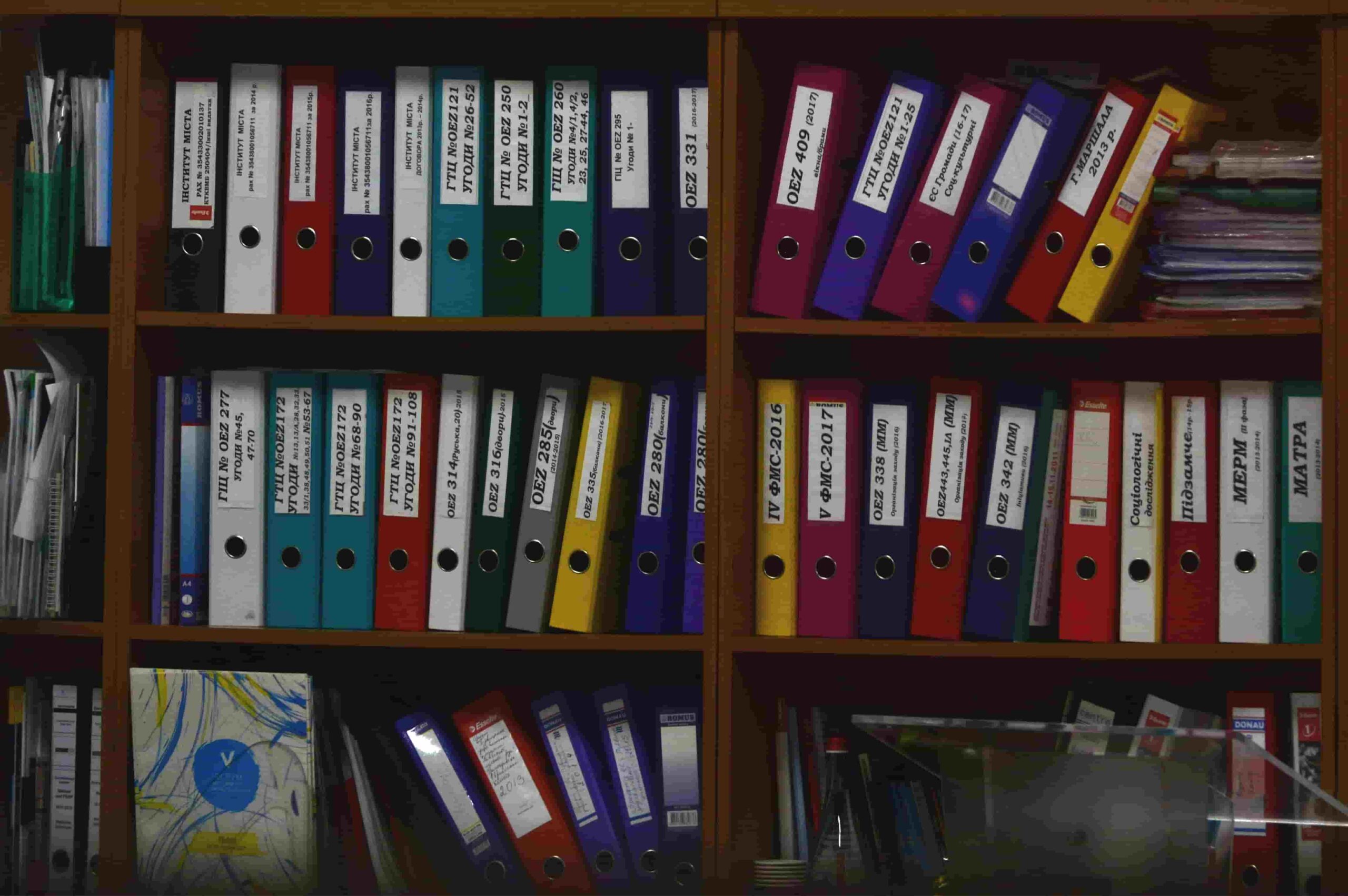

また、契約書を紙で保管している企業では、「あの書面どこにいった?」とダンボールを探し回ることも。

こうした非効率が積み重なると、業務全体のスピードにも影響します。

時間がかかる!契約書作成・管理のリアル

- テンプレ探しに手間取る(どれが最新版?)→平均3〜4時間

- 契約条件の調整が2〜3往復かかることも →数週間を要することも

- 押印をもらうのに役員が捕まらない

- スキャン・台帳入力・保管が人手頼り →更新漏れのリスク

→必要な書類を探すのに15分〜数時間

- 更新期限の管理を忘れて“自動更新”トラブルに

4.契約書の保管・管理方法

契約書は締結して終わりではなく、その後の管理がむしろ本番。いつでも必要なときに正確な情報にアクセスできる状態にしておくことが大切です。

契約書の保管方法

- 紙での保管: 原本性は高いが、検索性・アクセス性に難点

- 電子保管: 検索性・アクセス性に優れるが、法的要件の確認が必要・電子帳簿保存法の要件を満たす保存体制の構築・改ざん防止措置の実施

たとえば、契約が更新されたのに古いファイルを見て誤認してしまう、なんてことが起こらないように、ファイル名のルールやフォルダの構成はあらかじめ決めておきましょう。

契約管理台帳も重要です。契約名、取引先、契約期間、金額、担当者、更新日などの情報を1箇所にまとめておけば、「この契約、いつまで?」と聞かれたときも即答できます。

ファイル共有の際はアクセス権限も忘れずに。すべての社員に見える状態だと情報漏洩のリスクもあるので、権限管理やフォルダのロックも併せて設定しておくと安心です。

効率的な管理のための工夫

- 分類体系の確立: 取引先、契約種類、締結日などによる整理

- 命名規則の統一: [契約種類]_[取引先名]_[締結日YYYYMMDD].pdf

- 契約管理台帳の作成: 主要条件・期限・担当者などの一覧化

- アクセス権限の設定: 機密性に応じた閲覧制限の実施

契約書は“探すもの”ではなく、“すぐ見つかるもの”に。そんな整理と仕組みづくりが、これからの事務の価値を高めてくれます。

5.どこがAIに?“全部やる”から“うまく分ける”へ。

契約書類は、AIを利用して効率的に作る人が増えています。

ただ全てAIに任せるわけにもいかないので、ここからはどの部分をAIに任せればいいのかという点について紹介していきます。

人の手を減らすには?

最近は、契約書のたたきをAIが自動で作ってくれるツールも登場しています。「業務委託契約書を作成して」と入力するだけで、必要な条項を一通り入れた文章を瞬時に出力。ここから自社用に手直しすれば、ゼロから書くよりずっと早く・ラクに。

AI・自動化可能な契約書業務

- ドラフト作成: テンプレートベースの自動生成(70%時間削減)

- 条項チェック: 標準条項との乖離や不利条件の自動検出

- データ抽出: 契約書から主要条件(金額・期間・特記事項)の自動抽出

- 更新アラート: 満了日前の自動通知システム

- 類似契約検索: 過去の類似契約を瞬時に特定

また、契約書PDFを読み取って、金額や契約期間、更新日といった情報を自動抽出するAIも。期限が近づいたら自動でリマインドしてくれる機能もあるので、手動での台帳チェックから解放される日も近いかもしれません。

そして、過去の類似契約をAIが探してくれる機能も。「この条件、前に誰か使ってたっけ?」といった疑問に、過去の文書から、AIが瞬時に答えてくれます。

とはいえ、すべてをAIに任せられるわけではありません。契約内容がビジネスの意図とずれていないか、相手先との信頼関係に配慮した表現になっているかなど、人間ならではの判断や気配りが必要な場面は多くあります。

人が担うべき契約書業務は・・・

- 契約戦略の立案: 交渉方針と重要条件の決定

- 非定型条項の評価: 特殊取引における条件の法的判断

- 交渉と調整: 取引先との直接コミュニケーション

- 最終承認: 契約内容の最終判断と締結決定

また、例外的な条文や、イレギュラーな契約内容はマニュアル通りにはいかないもの。AIが出した下書きをどう読むか、どう直すか。そこにこそ、事務職の“目利き力”が問われます。

6.契約書管理のAI化・自動化の具体策

ここからは、契約書管理のAI化・自動化の具体策について紹介していきます。

具体例からどの部分を改善していけばいいかという点について紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

Before/After 改善例

Before:

- テンプレート探しと契約書作成に4時間

- 条件確認のための社内調整に1日

- 押印のための役員捕捉に数日

- 契約書検索に15分〜数時間

- 更新漏れによる自動延長や不利条件継続

After:

- AIによるドラフト自動生成で作成時間70%削減

- クラウド上での同時編集・承認で調整時間80%削減

- 電子署名導入で締結時間を数時間〜1日に短縮

- 全文検索で数秒で契約書特定

- 自動アラートで更新漏れゼロ化

契約書管理におすすめのAIツール

| ツール種類 | 代表的サービス | 主な機能 | 期待効果 |

| 電子契約サービス | CloudSign、DocuSign | 電子署名、テンプレート管理 | 締結時間90%削減 |

| AI契約書分析 | LegalForce、契約アシスト | 条項チェック、リスク分析 | レビュー時間70%削減 |

| 契約書生成AI | ChatGPT、Claude | ドラフト作成、条項生成 | 作成時間50%削減 |

| 契約管理システム | ContractRoom、Concord | 一元管理、期限管理、検索 | 管理工数60%削減 |

7.契約書管理のAI化を小さく始める方法

まずは少しでのいいのでAI化をしてくことが効率化の一歩となります。

ここからは、契約書管理のAI化を小さく始める方法について紹介していきます。

ステップ1:現状の契約書管理を見直す(1〜2週間)

- よく使う契約書テンプレートを5種類くらい特定する

- 契約書作成から保管までのフローを図にする

- 最も時間がかかっている工程を特定する

ステップ2:テンプレートとルールの整備(1ヶ月)

- 主要契約書のマスターテンプレートを整備する

- 契約書の命名規則とフォルダ構造を統一する

- 契約書作成チェックリストを作成する

ステップ3:AI活用の部分導入(2〜3ヶ月)

- まずは1種類の契約書でAIドラフト作成を試験導入する

- 少額・定型契約から電子契約サービスを試験導入する

- 効果測定と課題抽出を行い、改善する

ステップ4:本格展開と高度化(3〜6ヶ月)

- 全契約種類への展開と全社的なワークフロー整備

- 契約データの分析による交渉戦略への活用

- 他システム(顧客管理・請求システムなど)との連携

成功のポイント

- 経営層の理解: 単なるコスト削減でなくリスク管理強化として説明

- 使いやすさ優先: 現場が使いこなせるシンプルな仕組みから始める

- 法務部門との連携: 法的要件との整合性を常に確認する

- 段階的な展開: いきなり全体変更せず、成功体験を積み上げる

まとめ

契約書管理のAI化・自動化は、単なる業務効率化を超えた戦略となります。

定型的な文書作成や管理業務はAIに任せ、人間はより高度な判断や関係構築に集中することで、「契約書作成担当者」から「契約戦略アドバイザー」へと進化することができます。

小さく始めて効果を実感しながら進めることが、持続可能な変革への道です。